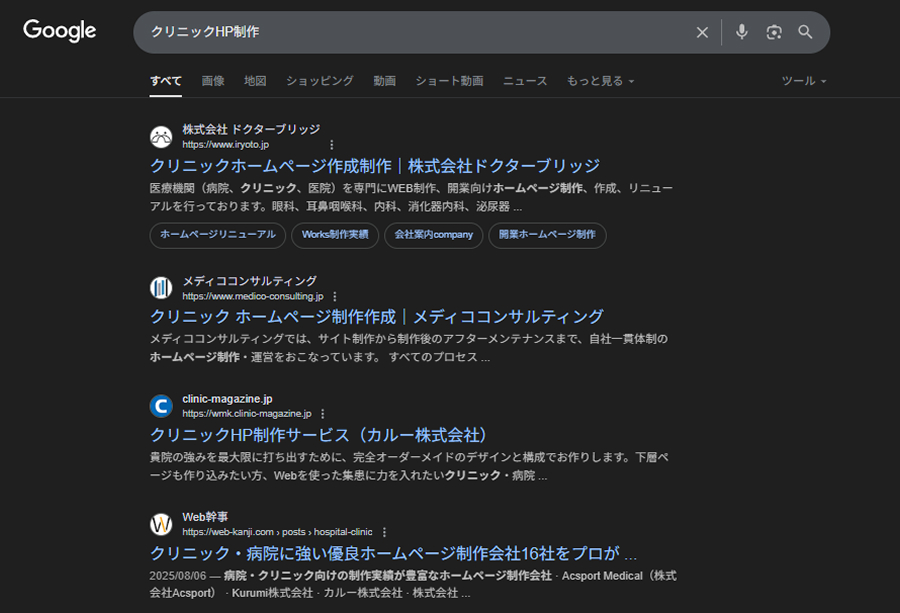

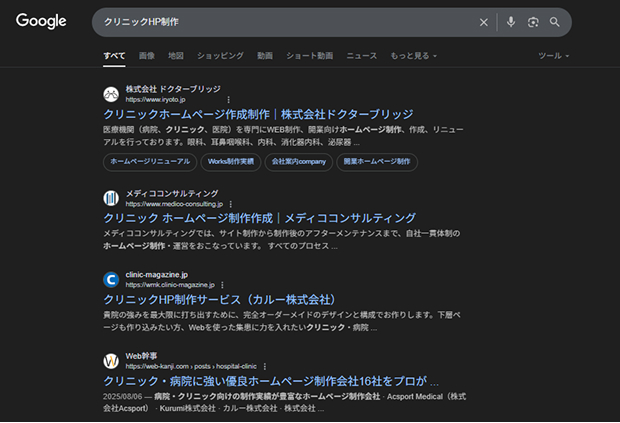

これまでに比べGoogleからのアクセスが伸びない…と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

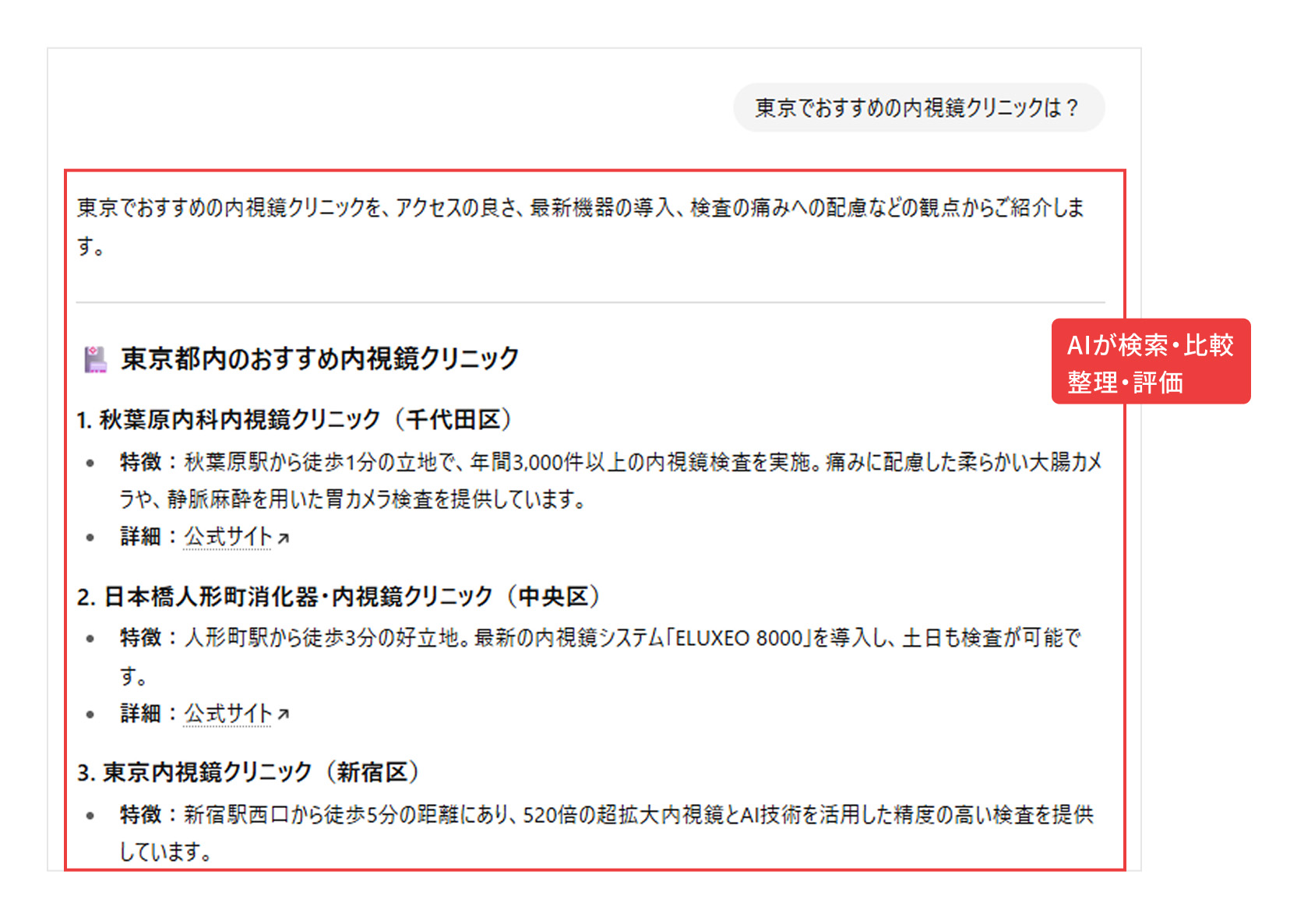

Google検索に「AI Overviews」という、ユーザーの質問にAIが直接回答する機能が導入されたことが大きな要因です。こうした流れの中で注目されているのが、AIが回答を生成する際に自院を取り上げてもらうための施策、LLMO(Large Language Model Optimization)です。

本ページでは、LLMOの基本的な仕組みや、なぜ今すぐ対策が必要なのか、そしてクリニックでも取り入れやすい実践方法についてわかりやすく解説します。クリニックの経営者や広報・集患担当の方はぜひご活用ください。

LLMO(Large Language Model Optimization)は、ChatGPTやGeminiといったAIに自院の情報を正しく理解してもらい、その回答の中で自院の名前やサービスを紹介・推奨してもらえるように整備していく取り組みです。

これまでのSEOが「検索結果で上位に表示されること」を目的としていたのに対し、LLMOは「AIに信頼できる情報源として認識され、推薦されるクリニックになること」を目指しています。

SEOやブランディングに取って代わるものではなく、それらと組み合わせながら、“AIに選ばれる存在”を目指すことが重要です。

AIは情報の引用元として

サイトのコンテンツを参照するため

と認知してもらう対策を

実施していく必要がある

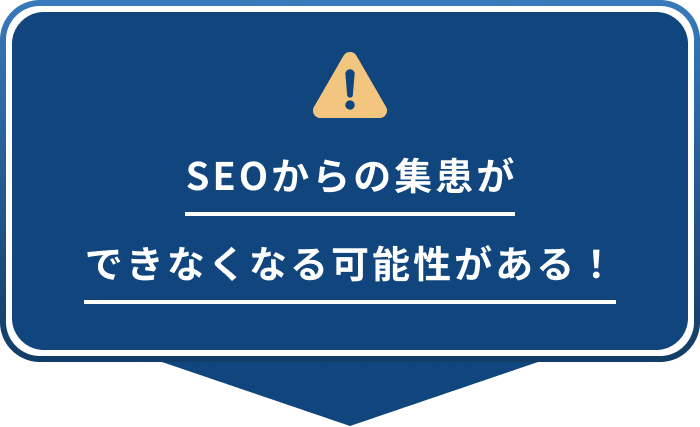

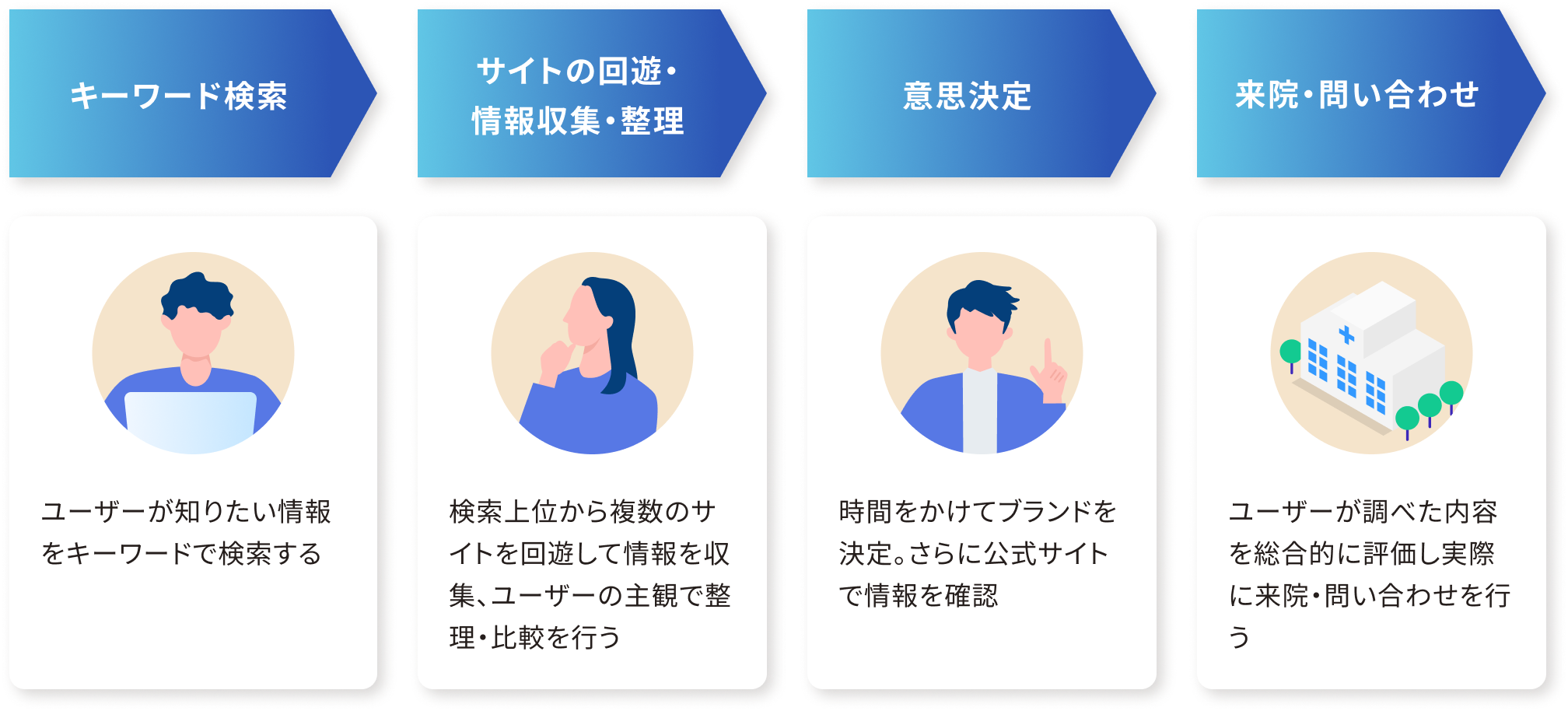

AI Overviews(Google検索) や ChatGPT、Gemini などの LLMO が次々と普及し、ユーザーの検索行動にも変化が見られるようになってきました。そのため、検索エンジンで調べる以外にAIを通してクリニックを知る機会を創出することが必要となってきます。

検索エンジンの検索結果でHPを上位に表示させるための対策

「検索結果の上位に表示できるかどうか」 が集患に直結していたが、今後は…

従来型

LLMO時代

最近では、AIによる回答がリスティング広告や自然検索よりも画面の上部に大きく表示されることが増えています。例えば、ユーザーが「腹痛 原因」といった症状を調べると、上部に表示されるのはAIが生成した回答であることが多く、その中で紹介される医療機関の情報が患者さんの選択に大きな影響を与えます。

つまり、検索結果で1位に表示されるより、AIの回答で言及される方が患者さんとの接点を持ちやすい状況になってきているのです。

そのため、自院の専門分野や治療方針をAIに正確に理解してもらい、適切なタイミングで患者さんに紹介されるよう情報を整備するこが、新患の獲得において非常に重要になっています。

最近では、まずAIに相談してから医療機関を選ぶという行動が徐々に増えています。

特に夜間や休日など、すぐに医療機関に相談できない時間帯に、ChatGPTやGeminiなどを使用して症状や医療機関を調べる人が増えており、AIが提供する情報がそのまま受診の判断につながるケースが増えています。

そのため、自院の治療方針や専門性をAIに正しく伝えられるように情報を整備することで、ユーザーからの信頼獲得や来院の促進につながります。手軽に24時間利用できるAI相談が、今や患者さんの情報収集の主要な手段になっているのが現状です。

医療分野では、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の基準が特に厳しく適用されており、生成AIもこれらを重視して情報を評価しています。自院の情報をAIに信頼される医療情報源として認識してもらうには、医師の資格や専門分野、診療実績などの権威性をわかりやすく整理して公開することが有効です。

さらに、専門医資格、学会発表歴、論文執筆実績などの客観的な専門性の証明は、AIが医療情報を引用する際の重要な判断材料となります。加えて、実際の診療経験や症例データ(個人情報に配慮したもの)を発信することで、一般的な医療サイトとの差別化を図り、AIからの信頼度向上につなげることができます。

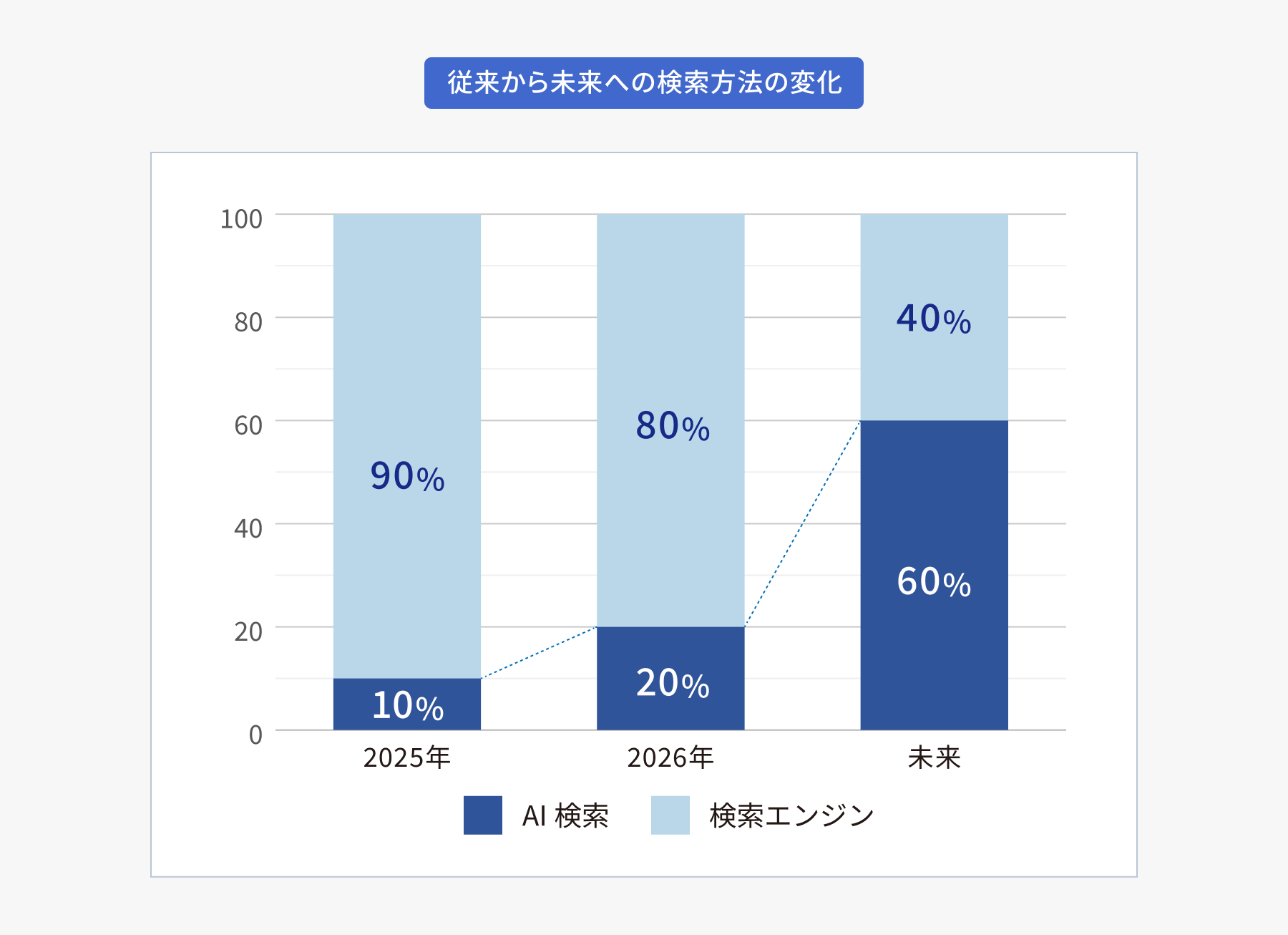

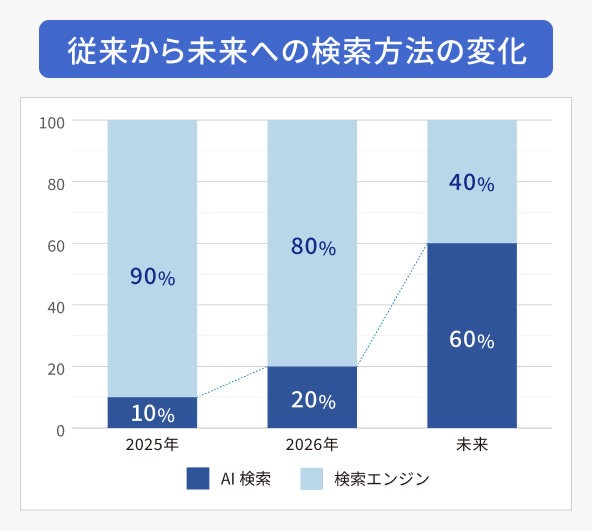

AIのシェアは今後も拡大していくことが考えられるため、AI検索で選ばれるブランドにならなければ大きな機会損失となります。

逆に言えば、AI検索の面を先んじて押さえていければ、新たなシェア拡大の武器となります。

2025年ではAI検索が10%、検索エンジンが90%ですが、2026年にはAI検索が20~30%、検索エンジン80~70%となり将来的にはAI検索が60%以上の検索の主流になることが予想されています。

将来的にはAI検索が60%以上の検索の主流になる予想

AI検索の面を先んじて押さえていければ

新たなシェア拡大の武器

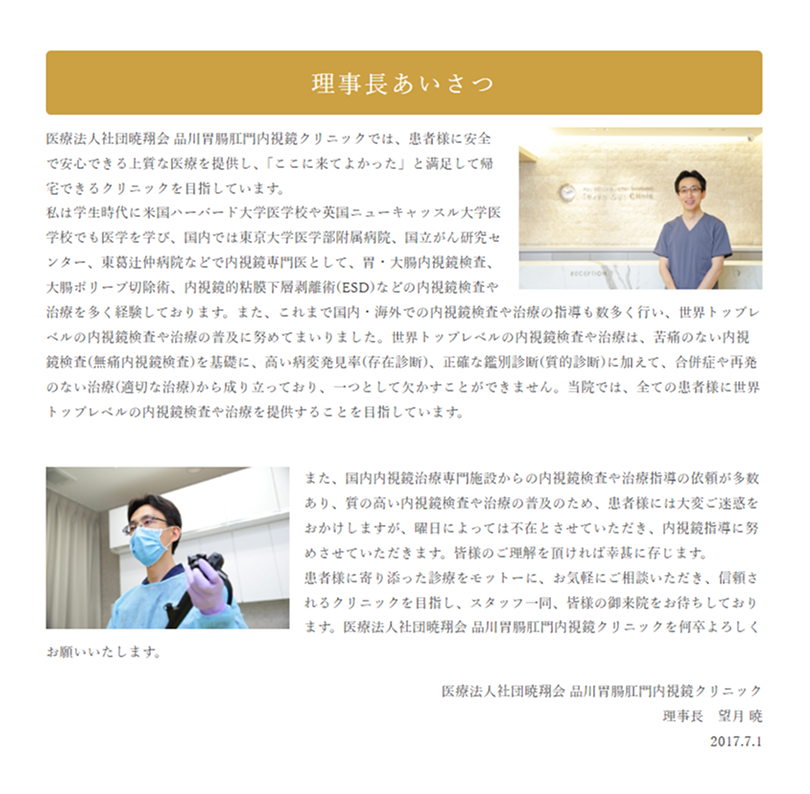

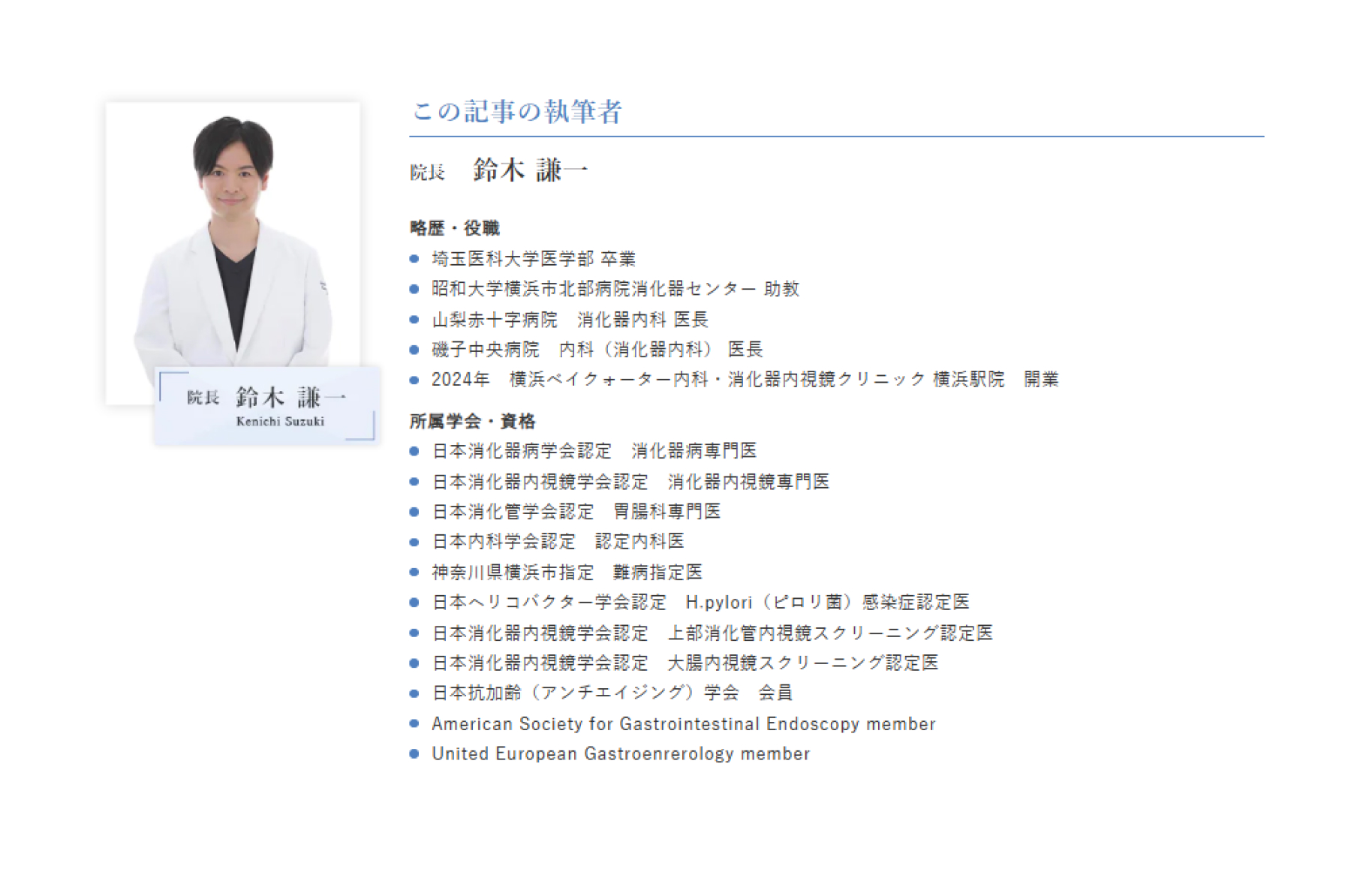

医師の専門性や権威性は、情報の信頼度を評価する上で非常に重要です。そのため、医師の詳細なプロフィール情報をしっかりと公開することが不可欠です。具体的には、医師免許番号、資格、所属学会、研修歴、論文執筆実績などを体系的に整理して掲載することで、AIが情報を正しく認識しやすくなります。

また、各資格や経験が患者さんにどのような価値を提供できるかを分かりやすく説明することで、AIが患者さんの質問に回答する際に自院の医師を適切に紹介してくれる可能性が高まります。

特に、希少疾患の診療や高度な治療技術を持つ医師の場合、その専門性を明確に示すことで、関連する質問に対してAIが優先的に参照する情報源として認識されやすくなります。

医師紹介のページなどに研究や経験、資格などについて直接の当事者がAIでは作成できないオリジナルの情報を公開しておく

医療法人社団暁翔会 品川胃腸肛門内視鏡クリニック公式サイトより引用

https://www.gutclinic.jp/staff/mochizuki/

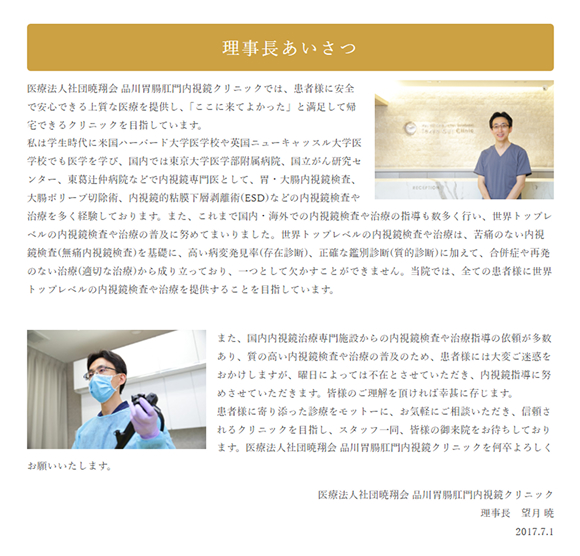

YouTubeやInstagramなどのSNSや書籍の出版の実績をサイトに掲載しておく

医療法人社団暁翔会 品川胃腸肛門内視鏡クリニック公式サイトより引用

https://www.gutclinic.jp/staff/mochizuki/

オフライン上での活動(受賞歴など)を実績としてサイトに掲載しておく

医療法人社団暁翔会 品川胃腸肛門内視鏡クリニック公式サイトより引用

https://www.gutclinic.jp/staff/mochizuki/

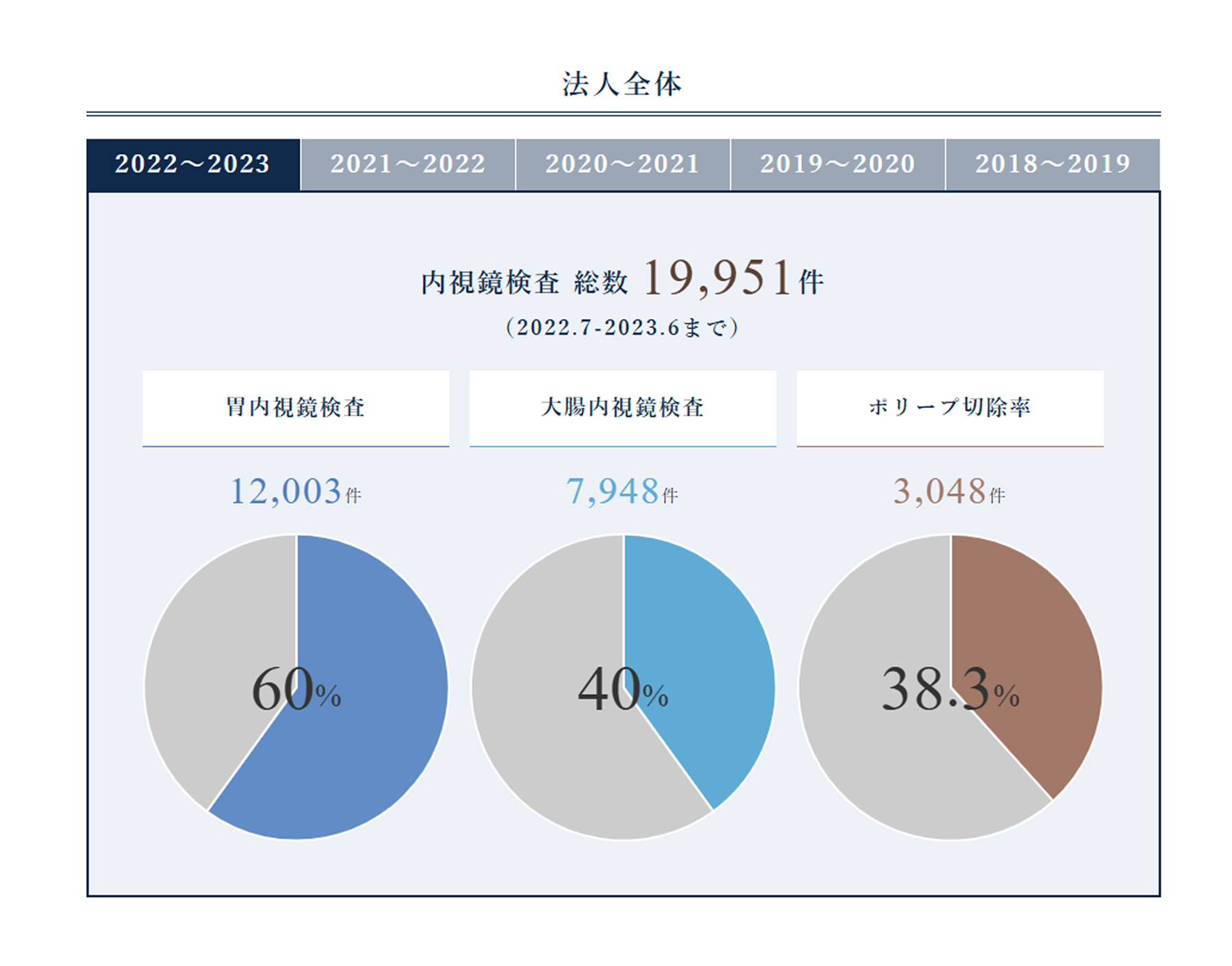

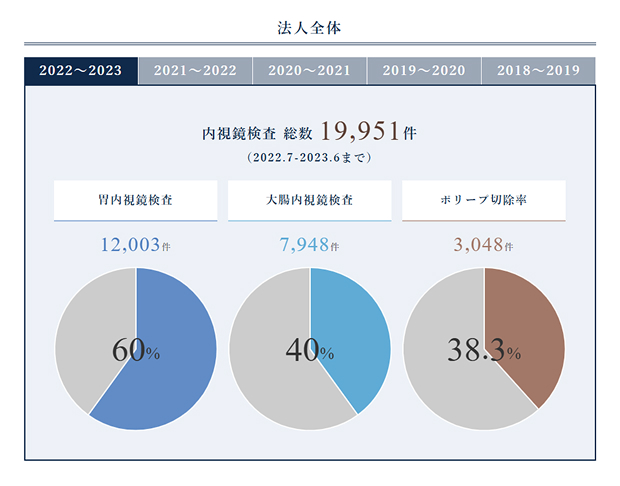

治療実績や症例数を客観的なデータとして公開することは、AIが専門性を評価するうえで重要な要素となります。

手術件数や外来患者数などの数値データは、必ず対象期間を明示し、正確に提示することで、特定の疾患に対して豊富な経験を持つことをAIに適切に伝えることができます。

また、個人情報に十分配慮しながら、代表的な病態や治療の流れを学術的な視点で解説することで、患者にとっても学びのある有益な情報として発信できます。

ただし、治療効果を保証するような表現は避け、医学的事実に基づいた客観的な情報提供に徹することが大切です。

医療法人山岡医院 公式サイトより引用

https://www.sendai-naisikyou.jp/

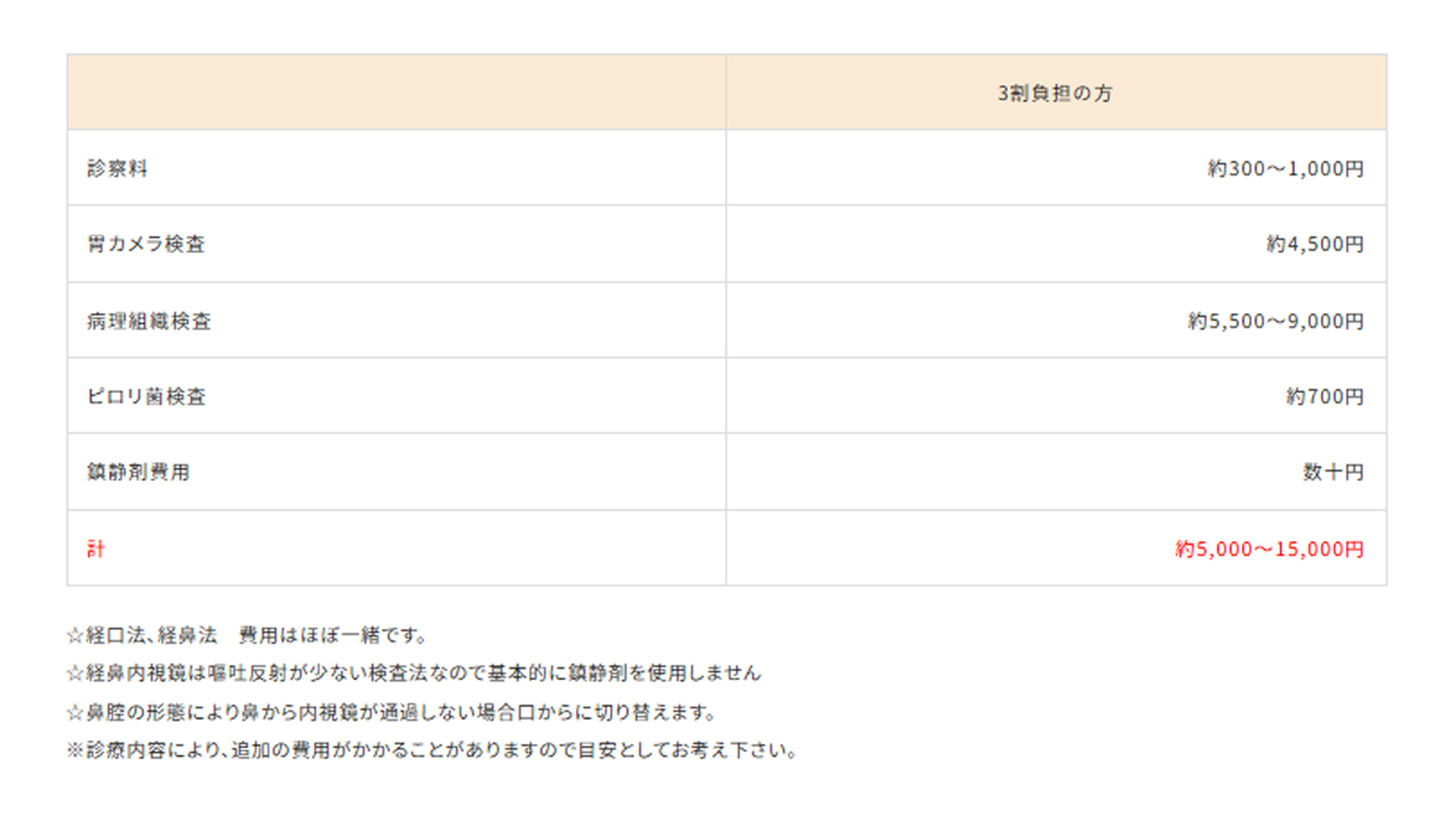

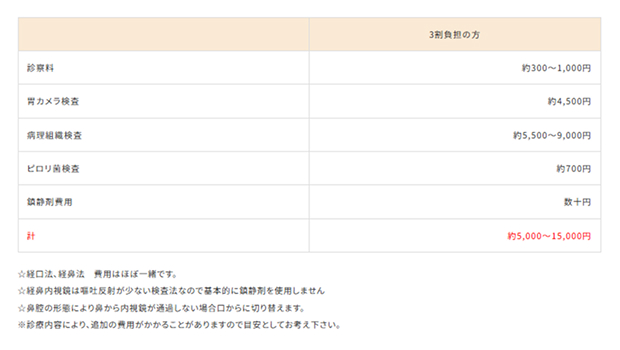

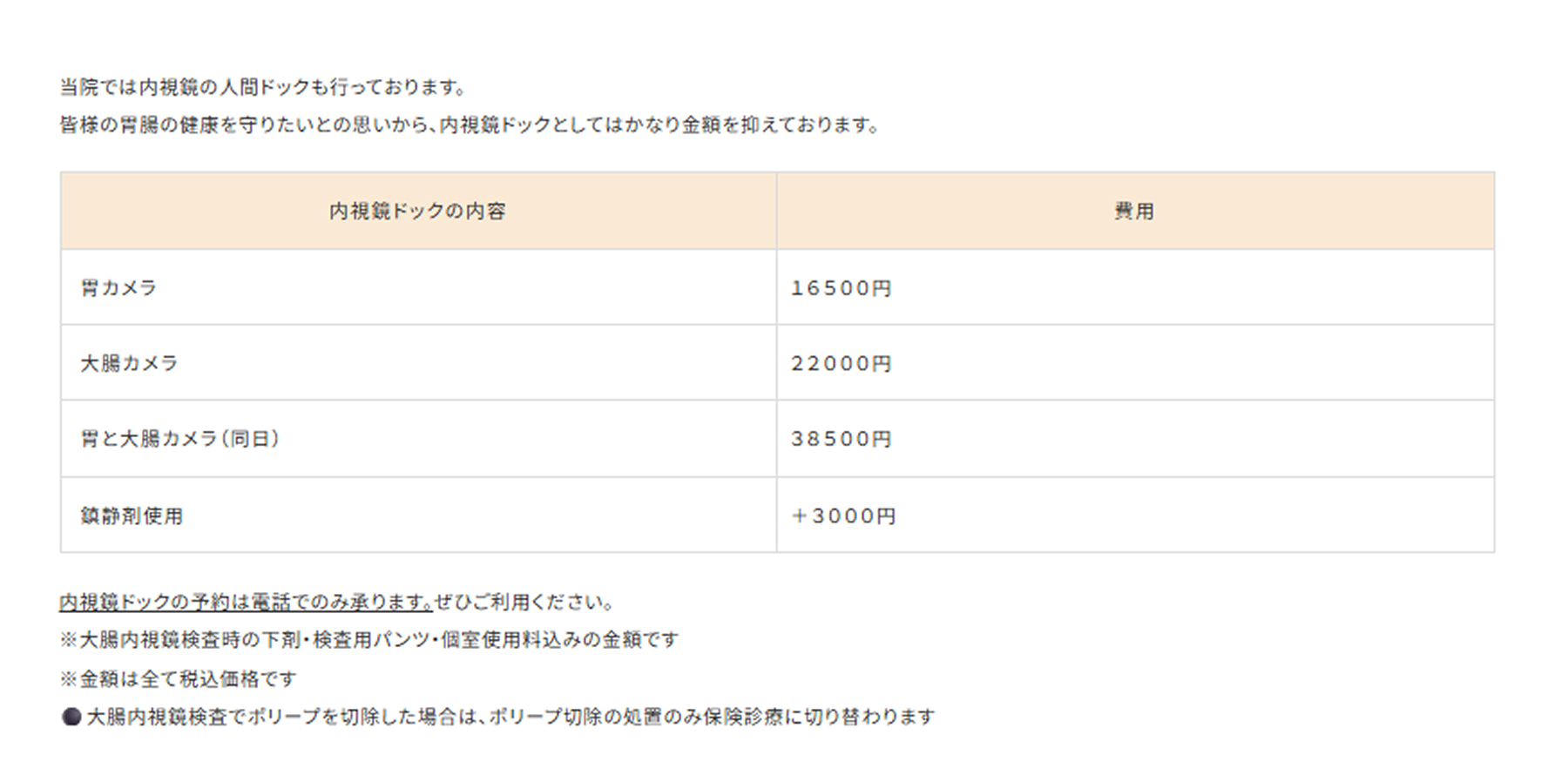

保険診療と自由診療の違いを明確に示し、具体的な費用の情報を整理して公開することが大切です。

初診料・再診料・検査費用・治療費などを項目ごとに分け、さらに3割負担時のおおよその金額も併記することで、患者さんが費用面で安心しやすくなります。

その価格設定の理由も説明しておくと、AIが料金に関する質問に答える際に信頼できる情報源として活用されやすくなります。

また、医療費控除の対象となる治療や高額療養費制度の仕組みについても補足しておくと、患者さんの経済的な不安に配慮したクリニックとしてAIを通じて伝わりやすくなるでしょう。

草加駅前内視鏡内科クリニック 公式サイトより引用

https://www.soka-naishikyo.com/

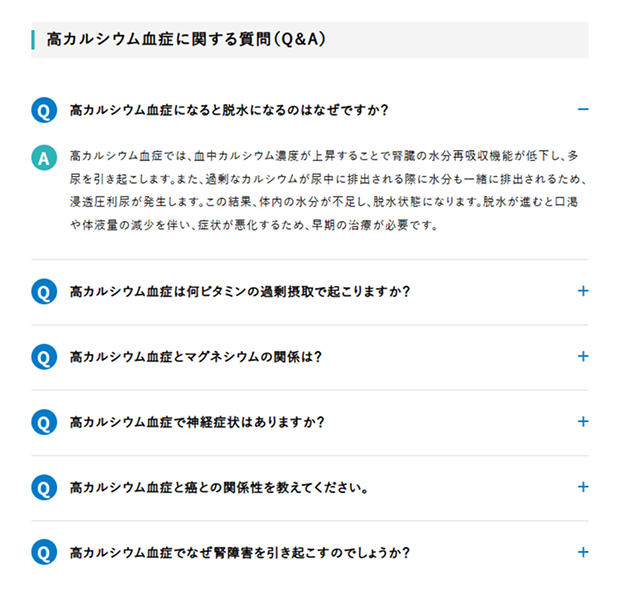

AIは質問・回答の形式を理解しやすいため、Q&A形式のコンテンツはLLMO対策に有効です。

患者さんの疑問に対し、医学的根拠に基づいた正確な回答を用意しましょう。

文章はAIが引用しやすいよう、簡潔で整理された構成にし、冗長な説明ではなく要点を明確に示すことが重要です。

さらに、受診の目安や緊急性の判断基準も加えることで、患者が適切な行動を取りやすくなると同時に、自院を選ぶきっかけにもつながります。

NOBUヘルシーライフ内科クリニック 公式サイトより引用

https://www.nobu-healthylife-clinic.com/blog/hypercalcemia/

記事監修者の記載は信頼性を高めるうえで重要な役割を果たします。WEB上にはたくさんの医療情報がありますが、中には正確さがはっきりしないものも少なくありません。そのため、「この情報は専門の医師がきちんと確認している」と示すだけで、ユーザーに安心感を与えることができます。特に医療は専門性が高く、健康や命に関わる分野ですので、医師の名前が載っていることで信頼性が大きく高まります。また、LLMOの観点からも、専門家の関与が示された記事は権威性のシグナルとして評価されやすく、AIが引用する際にも優先される傾向があります。さらに、監修者の資格や学会所属を明記すれば、その分野における専門性を具体的に示すことができ、他院との差別化にもつながります。

横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院 公式サイトより引用

https://www.yokohama-naishikyou.com/dyspepsia/

医療情報は常に最新の研究や診療ガイドラインに基づいて更新することが重要です。古い情報や誤りを放置すると、生成AIが誤った評価をするだけでなく、ユーザーの信頼を失う原因になります。定期的に記事を見直して必要な修正を加え、事実確認を徹底することが重要です。参考文献の記載や更新日時を明記すると、信頼性とLLMO対策の効果がさらに高まります。

横浜ベイクォーター内科・消化器内視鏡クリニック横浜駅院 公式サイトより引用

https://www.yokohama-naishikyou.com/dyspepsia/

一次情報を適切に引用し、患者向けにわかりやすく解説したブログ(コラム)を定期的に公開することで、AIから信頼される高品質な情報源を積み上げることができます。

論文などを引用する場合は、必ず出典を明記し、医療広告ガイドラインに沿って客観的な事実のみを扱いましょう。自院の治療法を過度に宣伝する内容は避けることが重要です。

また、専門分野の最新の治療法や診断技術について解説するブログは、AIが関連する質問に回答する際に参照されやすく、専門医としての権威性向上にもつながります。

さらに、ブログを継続的に更新することで、AIからの信頼度を維持・向上させることができます。

NOBUヘルシーライフ内科クリニック 公式サイトより引用

https://www.nobu-healthylife-clinic.com/blog/

Googleビジネスプロフィールの情報は、常に最新の状態に保ちましょう。

診療時間や休診日、電話番号、住所などの基本情報はもちろん、診療科目、対応可能な症状、駐車場の有無、バリアフリー対応などの詳細情報も漏れなく登録することが大切です。写真は外観・内観・医師・医療機器などを定期的に更新し、患者が安心して受診できる環境であることを視覚的に伝えられるようにしましょう。

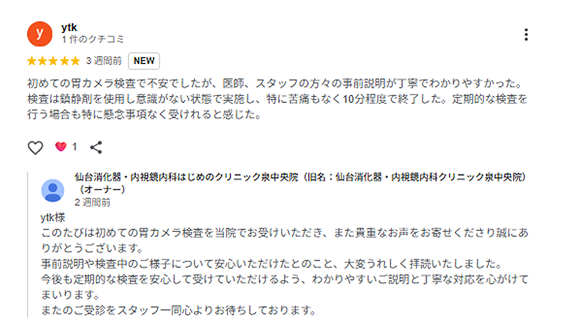

さらに、患者さんからの口コミには適切に返信し、クリニックの姿勢や方針をAIにも学習させるよう、継続的なコミュニケーションを行うことが重要です。返信は一貫した方針に基づき、適切な返信体制を整えることが重要です。

感謝の気持ちを伝えつつ、今後も患者に寄り添った診療を継続する旨を示す返信テンプレートを作成し、状況に応じてカスタマイズして対応しましょう。

改善への取り組み姿勢を示すことで、AIからも問題解決能力の高いクリニックとして認識されやすくなります。返信内容は医療広告ガイドラインに注意し、個別の診療内容には触れず、一般的な診療方針や患者対応の姿勢に焦点を当てることが安全です。

仙台消化器・内視鏡内科はじめのクリニック泉中央医院 より引用

llms.txtとは、ChatGPTなどのAIに向けて「このサイトにはこんな情報があるよ」と教えるための新しいファイルです。イメージとしては、Google検索で使われる「robots.txt」に近い存在で、AIにとっての案内図のようなものです。

ホームページの一番上の階層に、テキストファイルを置くだけで機能しますので、簡単に実施ができます。ファイルの中には、サイトの名前や運営者、どんなページがあるかの概要、AIにどう情報を使ってほしいかといった内容を記載します。

llms.txtは、自分のサイトの情報をAIにどう扱ってほしいかを示せる手段として注目されており、必須ではありませんが、早めに設置しておくことで、AIから正しく認識されやすくなり、引用されるときの信頼性も高まると期待されています。

site_name: ○○クリニック

url: https://○○clinic.com

description: ○○クリニックは、○○市にある内視鏡検査を専門とするクリニックです。消化器内科・内視鏡内科を中心に、胃カメラ・大腸カメラ検査を行っており、苦痛の少ない検査、土日診療、最新機器「○○」の導入などが特徴です。

usage: 医療情報や診療内容を正確に伝えること・生成 AI による情報収集・引用 ・チャットボット等で使われる説明文の素材 ・検索エンジンがサイト内容を把握する助け

構造化データは、医院名や住所、診療科目、診療時間、医師の名前などを、AIが理解しやすい形で整理して書き込むことです。

たとえばHPの文章に「これは医院の住所です」と分かる印をつけておくと、AIが正確にその情報を読み取れるようになります。

Googleはこのような構造化データの利用を強く推奨しており、検索エンジンがサイトの内容や情報の意味を正しく理解するための重要な手段となります。

実際に、AI OverviewなどのAI生成の検索結果でも、構造化データが整ったページが引用されやすい傾向があるため、今後は検索AIや生成AIに正しく情報を読み取ってもらうために、構造化データの活用がますます重要になっていきます。

WordPressを使用している場合は、「All in One SEO」や「Yoast SEO」といったプラグインを使用することで、基本的な構造化データを自動で設定できます。しかし、診療科目や医師の資格、診療時間などクリニック特有の情報は手作業で追加する必要があることが多いので、最低限のカスタマイズは必要です。

構造化データを整えておくと、AIだけでなく検索エンジンにも自院の情報を正確に伝えることが期待できます。

@type: このデータが示す対象の種類を指定します。

name: クリニックの名称

url: クリニックの公式HPのURL

logo: クリニックのロゴ画像のURL

image: クリニックの外観や院内の画像のURL

description: クリニックの概要や特徴を簡潔に説明

address: クリニックの所在地を詳細に記述

contactPoint: クリニックへの連絡先情報

sameAs: クリニックの公式SNSアカウントのURL

department: 診療科の情報を記述

physician: 院長の情報を記述

openingHours: 診療時間を曜日ごとに記述これからは、生成AIが医療情報を紹介する場面が増えていきます。その際に、自院が「信頼できる情報源」として取り上げられるかどうかは、あらかじめ情報をきちんと整理しているかどうかがにかかってきます。

例えば、構造化データの設定や、公式情報の発信、医師の専門性の明示、ホームページの基本的な整理、llms.txtの導入などは、どれも少しずつの作業ですが、積み重ねることでAIに正しく認識されるようになります。

生成AIは、見た目ではなく“中身”を重視します。今後の集患を考えると、検索順位だけでなく、AIにどう評価されているかという視点も大切になっていくことでしょう。

クリニックのAI対応は、すでに新しい常識になりつつありますので、まずはできることから取り組むことが重要です。

AIに”信頼できる情報源”として取り上げられる

| 医師のプロフィール対策 | 165,000円 | 165,000円 |

|---|---|---|

| 治療費の掲載 | ||

| 監修者情報の掲載 | ||

| llms.txtの設置 | ||

| 構造化データの実装 | ||

| ブログ投稿 | お客様側で作成してください ブログ機能設置費用:5,500円 |

お客様側で作成してください |

| Googleビジネスプロフィール | お客様側で対応してください | お客様側で対応してください |

| MEO対策の外部サービスで2~5万円(月額)の契約にはご注意ください。 ご注意ください。MEO対策詳しくは |

||

| 症例・治療実績の掲載 | 表組が必要な場合:11,000円 グラフ、動作あり:44,000円 テキスト追加のみ:保守内で対応 |

基本プランに含まれます |

| Q&Aコンテンツの追加 |

|

|

| サーバーのバージョンアップが 必要な場合 |

165,000円/1サイト | ー |

まずはお気軽に、

お問い合わせください!

SEOは「Google検索で上位に表示させる」ための対策ですが、LLMO対策は「AI(ChatGPTやGoogle Geminiなど)が回答を作るときに、信頼できる情報源として引用されやすくする」ための施策です。

つまり、検索順位よりも「AIの回答の中に採用される」ことを目的にしています。

AIが引用する仕組みはどうなっているのですか?

は学習や検索補助の際に、構造化データ(schema.orgなど)やFAQページの内容、更新頻度、信頼性指標(医師監修・一次情報の明記など)を重視します。

これらをHP内に明確に整備しておくと、「信頼できる医療情報」としてAIが自動的に情報を抽出しやすくなります。

LLMO対策を行うとすぐに効果は出ますか?

LLMO対策は短期的な広告効果ではなく、中長期的なブランド形成・信頼獲得を目的とした対策になります。数週間〜数か月単位でAI回答への露出が徐々に増えていく傾向があります。

構造化データ(FAQ Schemaなど)は必ず必要ですか?

必要となります。AIや検索エンジンはページの内容を「構造的に理解」して引用します。

特にFAQ SchemaはAIがQ&Aを抽出しやすくするため、最も効果的なLLMO要素の一つです。

HTMLのコード埋め込みは専門的な作業になりますが、弊社(ドクターブリッジ)にて対応いたします。

FAQをたくさん作ればいいのですか?

量よりも「質」が重要です。

AIは「医師の監修がある」「患者が本当に知りたいことに答えている」コンテンツを優先します。

そのため、「来院前の不安」「症状別の初期対応」「検査・治療の流れ」などを中心に、臨床的な観点を交えたQ&Aを調査してから作成するのが理想です。既に本文にある内容と重複したQ&Aを作成しても効果はありません。弊社から作成方法をレクチャーすることも可能です。ただ、事前にどんなQ&Aを追加した方が良いか調べて作成するにはある程度時間を要しますので、Q&Aの原稿案作成から弊社にご依頼いただくことも可能です。

医師プロフィールや経歴まで出す必要がありますか?

AIはE-E-A-T「経験 (Experience)」「専門性 (Expertise)」「権威性 (Authoritativeness)」「信頼性 (Trustworthiness)」を重視します。

医師の経歴・資格・所属学会・実績・学会発表・論文・書籍・執筆、等を明記することで、一次情報の信頼度が高いと判断されやすくなります。個人情報にならない範囲で詳細に掲載することが推奨されます。

ブログ更新や新着情報の頻度はどのくらいが理想ですか?

月1回以上が理想です。

AIは「情報が古いサイト」を低評価とみなす傾向があります。新着情報は、休診日の案内などの簡易的な内容で問題ありません。

ブログ更新は、『院長コラム』や『医院からのお知らせ』にして季節性(インフルエンザ、花粉症など)や新しい治療法・検査機器導入などをテーマに、専門性と時事性を両立した記事更新がおすすめです。

ブログを更新する時のテーマや書き方、文字数などについて教えてください。

ブログは、AIや検索エンジンに「専門的で信頼できる情報源」と認識されるための重要な要素です。

更新の際は、以下の3つのポイントを意識すると効果的です。

01テーマ選び

患者様が実際に検索する内容を意識します。

たとえば以下のようなテーマが有効です。

02書き方のポイント

03文字数の目安

04更新頻度

このような形式を守ることで、AIに「体系的に整理された医療情報」として認識されやすくなり、LLMO対策にもSEO対策にも好影響を与えます。

画像や動画もAIに影響しますか?

影響します。AIモデルはマルチモーダル(文字+画像)に対応しており、画像や図表を含むページの方が理解・引用されやすい傾向があります。

MRI検査の流れ図や院内設備写真、アクセスマップ動画などが効果的です。

出典リンクや学会リンクを貼る意味はありますか?

あります。AIは「公的機関・学会・論文」などへの参照を持つ情報を信頼性の高いものとして評価します。

たとえば「日本内科学会」「厚生労働省」「PMDA」などへの公式リンクを明記すると、一次情報としての信頼度が格段に上がります。

LLMO対策をしておくと、どんなメリットがありますか?

つまり、広告ではなく「医療情報として選ばれる」立場になれるのがLLMO対策の最大の利点です。

Googleビジネスプロフィールの対策としてどんな作業が必要ですか?具体的に教えてください。

また、外部企業にMEO対策を依頼する必要はありますか?

Googleビジネスプロフィール(旧Googleマイビジネス)は、AIが参照する重要な情報源の一つです。

下記の作業を行うことで、AI・検索の両方で「信頼性・最新性の高いクリニック情報」として認識されやすくなります。

01基本情報の正確化

02カテゴリ・サービスの最適化

03写真・動画の登録

04投稿機能(最新情報・お知らせ)

05口コミ対応

06外部企業にMEO対策を依頼する必要性

MEO対策を実施するという名目で営業を受け、1~2年間の契約で月額2~5万程度の契約を結んでしまうお客様が多数いらっしゃいます。このようなサービスは、契約初期に基本設定と口コミを数件投稿して、期間中にやっていることはほとんど何もやっていない会社も存在しています。ただ費用がかかっているだけのサービスです。くれぐれもご注意ください。

クリニック側で対応できない場合、しっかり対策してくれる会社に依頼できれば、月額コストの費用対効果は十分に見込めます。お悩みの方は当社にご相談ください。

医療広告ガイドラインとの整合性は大丈夫ですか?AI対策で問題になりませんか?

LLMO対策は、あくまで「正確で信頼できる情報をわかりやすく整理・発信する」ための施策であり、医療広告ガイドラインに抵触する内容を推奨するものではありません。

たとえば、治療成績・体験談・費用比較などは、根拠が明示されていない場合や患者誤認を招く表現になるため掲載の仕方は医療広告ガイドラインに沿っている必要があります。

LLMO対策では「科学的根拠・監修体制・出典の明記」が重視されるため、ガイドライン遵守とAI対策はむしろ相性が良い取り組みです。

LLMO対策は誰が担当すべきですか?院内で運用できますか?

運用は「院内担当者+制作会社(または広報サポート)」の連携が理想です。

特にFAQやブログ更新などは院内でも十分対応可能です。

一方で、schema.orgなどのコード対応やAI向けマークアップは専門知識が必要なため、弊社(ドクターブリッジ)に依頼してください。

ChatGPTなどのAIが正しくクリニック名を引用するようにできますか?

設定作業を行ってすぐに改善するわけではありませんが、一定の期間が経てば改善することが期待できます。

AIは「構造化データ内の正式名称」「診療科」「所在地」「医師名」などを組み合わせて情報を抽出します。

そのため、以下を正しく設定しておくと引用されやすくなります。

AIは“正確に一貫して掲載されている情報”を信頼します。

つまり、情報の統一こそが引用精度を高める最善策です。

LLMO対策をしても患者さんの来院数にすぐ結びつくわけではないのですか?

現時点では、直後に来院数が増えるわけではありません。LLMO対策は「短期的な集患」ではなく、中長期的にクリニックの専門性・信頼性を高めるブランディング施策です。

これまでのSEOが“検索結果でクリックを増やす”施策だったのに対し、LLMOは“AIが発信する医療情報に選ばれる”という、より上流の認知段階を狙います。結果的に、

ただ、2026年以降、Google検索からAI検索(GoogleAIやChatGPT)で情報を取得する方が増加してくることが予測されます。そうなってきた場合は、LLMO対策が現在よりも即効性のある対策になってくる可能性が高いです。

Q&Aやブログを作成する際に、AIで生成した内容でも問題ありませんか(効果は得られますか)?

AIを活用して記事やQ&Aの原稿を作成すること自体は問題ありません。

ただし、そのまま掲載するのではなく、必ず先生に内容を確認・監修していただくことが重要です。

AIが生成する文章は分かりやすく構成されている反面、下記のようなリスクがあります。

したがって、AIを「一次原稿作成の補助ツール」として使い、最終的な文章は先生・看護師さんが監修・校正する形が理想となります。

このようにAIと人のダブルチェック体制で運用すれば、

という三つの効果を同時に得ることができます。

また、AI生成文でも、

補足

ただ、診療が忙しく、原稿を作成する方法を学習して、院内で追加作成するのが難しい場合は、Q&Aの作成については弊社で原稿案作成をお受けすることができます。

Q&Aの原稿作成で時間を要する内容としては、

という確認作業に時間を要します。